「ぴえろ魔法少女シリーズ」は、スタジオぴえろが手がけた魔法少女アニメの金字塔シリーズで、1983年の「魔法の天使クリィミーマミ」から、最新作「魔法の姉妹ルルットリリィ(2026年4月放送開始予定)」まで、時代ごとに“魔法少女”像をアップデートしてきました。

本記事では、シリーズ全作品を一覧形式で整理するとともに、それぞれの特徴や魅力を振り返ります。ファンはもちろん、はじめてこのシリーズに触れる方にも分かりやすく構成しています。ぴえろ魔法少女シリーズ一覧|クリィミーマミからルルリリまでの系譜を、ぜひご覧ください。

この記事を読むとわかること

- ぴえろ魔法少女シリーズ全6作品の時系列と特徴

- 各作品ごとのテーマや魔法少女像の変化

- 視聴・グッズ・最新作情報までの総まとめ!

1. ぴえろ魔法少女シリーズの結論:何が“シリーズ”として続いてきたのか?

ぴえろ魔法少女シリーズは、1980年代のアニメ黄金期に誕生し、現在まで続く日本の魔法少女文化を形成した重要な作品群です。

単なる変身ヒロインものにとどまらず、“少女の成長と夢の実現”というテーマを軸に、時代ごとの女性像や社会背景を反映してきました。

ここでは、シリーズ全体を通じて一貫して受け継がれてきた精神や構造を見ていきましょう。

1-1. “ぴえろ魔法少女シリーズ”とは

「ぴえろ魔法少女シリーズ」とは、スタジオぴえろが1983年から手掛けたオリジナル魔法少女アニメ作品群の総称です。

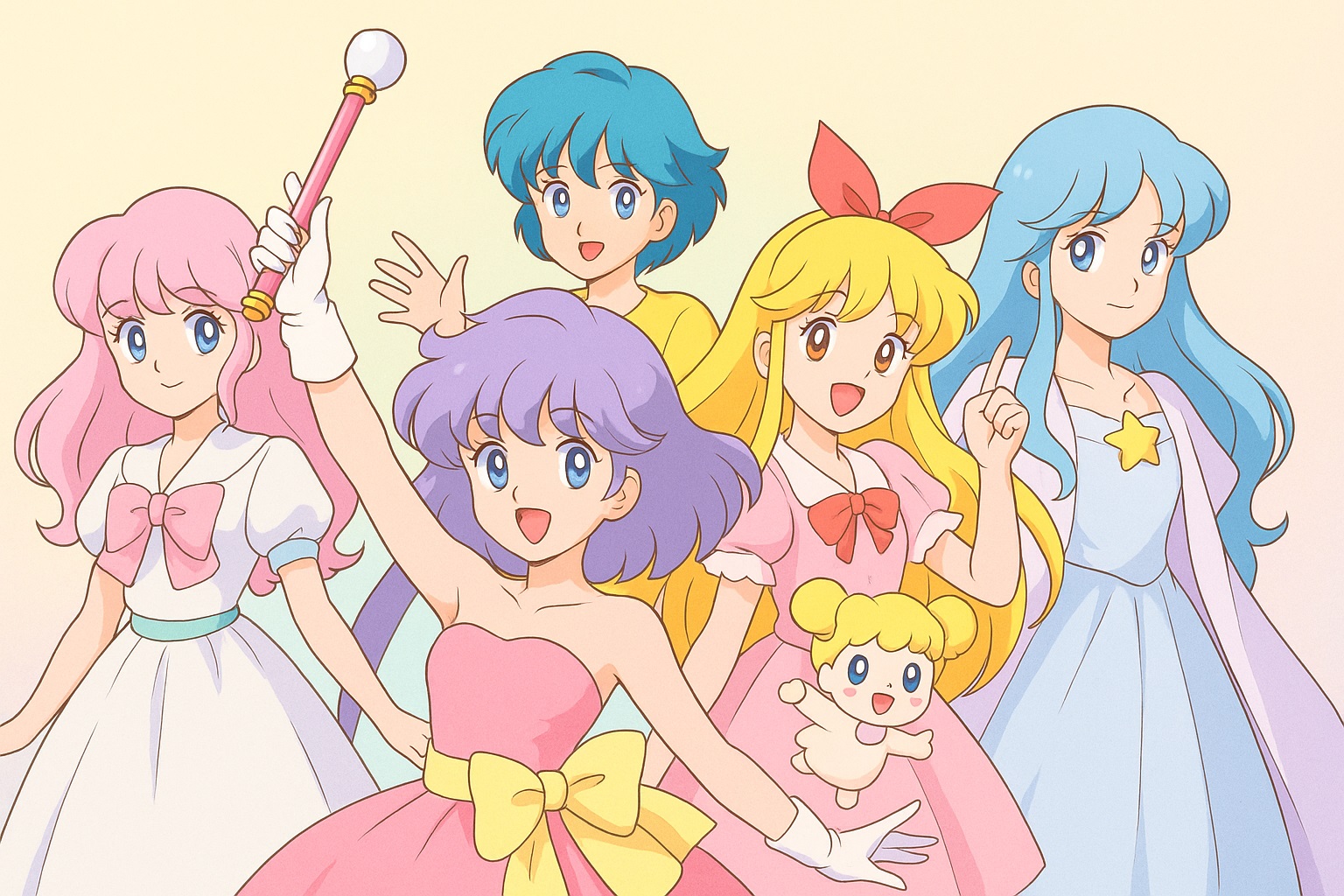

『魔法の天使クリィミーマミ』に始まり、『ペルシャ』『マジカルエミ』『パステルユーミ』『ファンシーララ』、そして2026年放送予定の『ルルットリリィ』まで、時代ごとに異なる主人公たちが“魔法の力で自分を表現する”物語を紡いできました。

いずれの作品も、アニメーション技術と少女文化の融合という点で高く評価されており、アニソン・キャラクターデザイン・演出の面でも多くの後進に影響を与えています。

1-2. シリーズとして共通のテーマと特徴

ぴえろ魔法少女シリーズの共通点は、単なる魔法バトルではなく、“等身大の少女が魔法を通じて夢や自分らしさを見つける”というストーリー構造にあります。

例えばクリィミーマミではアイドル活動を通じた自己表現、マジカルエミではステージアートを通じた自己発見、ファンシーララでは思春期の心の揺らぎが中心テーマとなっています。

このように、シリーズを通じて描かれるのは“魔法をきっかけに成長する少女たち”であり、時代が変わってもその根幹は揺らぎません。これこそが、40年以上続くぴえろ魔法少女シリーズの普遍的な魅力といえるでしょう。

2. 主要作品一覧(年代順)

ぴえろ魔法少女シリーズは、1980年代前半から現在に至るまで、計6作品が制作されています。

それぞれの作品は独立した物語を持ちながらも、“少女の夢と魔法の関係”という共通テーマを通じて、時代ごとの価値観を反映しています。

ここでは各作品を年代順に振り返り、その特徴を簡潔にまとめていきます。

2-1. 『魔法の天使クリィミーマミ』(1983-84)

シリーズの原点であり、80年代アイドル文化とアニメの融合という革新的なコンセプトで注目を集めました。

主人公・森沢優が魔法の力で“クリィミーマミ”として活躍する姿は、「変身=自己表現」というテーマの出発点です。

作画監督の高田明美による繊細なキャラクターデザイン、渡辺岳夫による音楽、そして主題歌「デリケートに好きして」は、今も多くのファンに愛されています。

2-2. 『魔法の妖精ペルシャ』(1984)

続く『ペルシャ』では、異国情緒と冒険要素を取り入れ、より自由でファンタジックな世界観が描かれました。

主人公・ペルシャが動物の妖精たちと共に人々の夢を守るストーリーは、シリーズの“夢の継承”という精神を受け継いでいます。

明るくエネルギッシュな作風で、当時の子どもたちに新しい“魔法少女像”を提示しました。

2-3. 『魔法のスターマジカルエミ』(1985-86)

本作では、“舞台芸術”をモチーフに、夢と現実の狭間で揺れる少女の心を描いた点が特徴です。

主人公・香月舞がマジシャン“マジカルエミ”として活躍する姿は、魔法の力と自分自身の才能の関係を問い直す物語でした。

感情表現豊かな演出と、劇中のマジックシーンの美しさから、ファンの間ではシリーズ中でも“最も完成度が高い”と評されています。

2-4. 『魔法のアイドルパステルユーミ』(1986)

シリーズ第4作『パステルユーミ』は、少女の想像力と創造の力をテーマにした作品です。

主人公・ユーミが描いた絵に命を吹き込む魔法を使うことで、“想像する力こそが本当の魔法”というメッセージを伝えました。

それまでのアイドル要素中心の作品から一転し、内面の成長や家庭的な温かさを重視した柔らかい雰囲気が特徴的です。

2-5. 『魔法のステージファンシーララ』(1998)

約12年ぶりに復活した本作は、平成世代の魔法少女として新たな風を吹き込みました。

主人公・みはるが魔法で大人の姿“ファンシーララ”に変身し、モデルとして活躍する姿は、思春期の自己イメージと現実のギャップを繊細に描いています。

キャラクターデザインは高田明美が再び担当し、シリーズの伝統を受け継ぎつつも、90年代的なリアルな心理描写が印象的です。

2-6. 『魔法の姉妹ルルットリリィ』(2026年4月放送予定)

2026年に放送が予定されている最新作では、双子の姉妹を主人公に据え、“二人で一つの魔法”という新しい構図が描かれると発表されています。

シリーズ初のデジタル完全制作となり、過去作とのつながりを感じさせる要素も盛り込まれるとのことです。

40年以上の時を経て、ぴえろ魔法少女シリーズがどのように現代的に進化するのか、ファンの期待が高まっています。

3. 各作品の魅力と違いを深掘り

ぴえろ魔法少女シリーズは、作品ごとに異なるテーマと表現手法を持ちながら、「魔法と少女の成長」という普遍的な軸でつながっています。

ここでは、それぞれの作品が持つ個性やメッセージ、時代的背景を深掘りしながら、シリーズとしての進化を見ていきましょう。

特に、80年代から現代までの社会変化とともに、“魔法少女の在り方”がどう変わっていったのかを分析します。

3-1. クリィミーマミ:アイドル×変身という先駆け

『魔法の天使クリィミーマミ』は、「魔法少女がアイドルになる」という画期的な発想で当時の視聴者を魅了しました。

主人公・森沢優は、魔法によって変身し、ステージで輝く“もう一人の自分”を生きる存在です。

この構造は、現代のアイドルアニメ(例:ラブライブ!、アイカツ!)にも通じる原型といわれています。

また、ファンシーな世界観の裏に、思春期の自己認識と葛藤が繊細に描かれており、子どもから大人まで心をつかみました。

3-2. ペルシャ/マジカルエミ:路線や世界観の変化

『魔法の妖精ペルシャ』と『マジカルエミ』では、シリーズの方向性が少し変化しました。

ペルシャは“夢を守る妖精”として活躍し、「他者のために魔法を使う」というテーマを強調。

一方のエミは、マジシャンとして自分の表現を追い求め、芸術性と内面の成熟を中心に描かれました。

この2作品を通して、“夢の継承”から“自己の確立”へと物語の重心が移っていったことがわかります。

3-3. パステルユーミ/ファンシーララ:90年代以降の魔法少女観

『パステルユーミ』では、想像力を魔法に変えるという新しい視点が提示されました。

この作品では“夢の実現”よりも“夢を描くこと”に重きが置かれ、観る人の創造性を刺激します。

一方、『ファンシーララ』では、少女が大人に変身して現実社会で生きる姿を描くことで、“大人になることへの憧れと不安”というテーマを真正面から扱いました。

この変化は、90年代以降のアニメに見られる“リアルな成長物語”への布石とも言えます。

3-4. ルルットリリィ:21世紀に蘇る“ぴえろ魔法少女”の最新形態

『魔法の姉妹ルルットリリィ』は、シリーズ最新作として2026年の放送が予定されています。

現時点で判明している情報によると、双子の姉妹が魔法を共有し、互いの心のバランスで力を発揮するという設定が採用されています。

この構造は、SNSやデジタル社会における“つながり”と“分断”を象徴しており、現代的なテーマ性が際立っています。

また、AIと魔法の融合という新要素も導入される予定で、昭和から令和へと続くぴえろ魔法少女の進化の集大成といえるでしょう。

4. 視聴/コレクションのおすすめポイント

ぴえろ魔法少女シリーズは、時代を超えて多くのファンに愛されてきた名作群です。

現在では、配信サービスやBlu-ray BOXで手軽に視聴でき、さらに限定グッズや記念イベントなども展開されています。

ここでは、これからシリーズを楽しみたい方のために、作品の選び方やコレクションの楽しみ方を紹介します。

4-1. 初見におすすめの作品と理由

初めてぴえろ魔法少女シリーズを観る方におすすめなのは、やはり『魔法の天使クリィミーマミ』です。

シリーズの原点であり、音楽・キャラクター・ストーリーのバランスが取れているため、どの世代にも親しみやすい作品となっています。

次点では『ファンシーララ』もおすすめです。リアルな感情描写や現代的な雰囲気があり、平成・令和世代の視聴者にも共感しやすいでしょう。

もしシリーズ全体の流れを知りたい場合は、各作品を年代順に1話ずつ視聴していくのもおすすめです。作品間のトーンや価値観の変化をより深く味わうことができます。

4-2. グッズ・イベント・30周年・40周年の動き

ぴえろ魔法少女シリーズは、記念イベントやコラボ企画も豊富です。

特に2013年の「クリィミーマミ30周年」では、原宿での展示会や限定グッズの販売が大きな話題となりました。

また、2023年には「40周年プロジェクト」が始動し、Blu-ray BOXの再販や新規描き下ろしアート、ファッションブランドとのコラボなども実施されました。

さらに2026年の『ルルットリリィ』放送に合わせて、シリーズ全体の一大展覧会や、歴代声優によるトークイベントの開催も計画中と発表されています。

グッズ面では、アクリルスタンドや複製原画、復刻サントラCDなどコレクター心をくすぐるアイテムが続々登場しています。

ぴえろ公式サイトやアニメイトオンラインでは、定期的に新作グッズ情報が更新されているので、チェックを欠かさないのがおすすめです。

作品を視聴するだけでなく、こうしたアーカイブ文化としての楽しみ方も、このシリーズの大きな魅力のひとつと言えるでしょう。

5. まとめ:ぴえろ魔法少女シリーズ一覧|クリィミーマミからルルリリまでの系譜を振り返って

ぴえろ魔法少女シリーズは、1983年の『魔法の天使クリィミーマミ』から始まり、2026年放送予定の『魔法の姉妹ルルットリリィ』へと続く、日本アニメ史に残る長寿シリーズです。

単なる懐かしのアニメではなく、時代ごとの少女像と社会の変化を描いてきた“文化的記録”としても価値があります。

シリーズを通して描かれてきた“魔法の本質”とは、夢を信じる力と、自分らしく生きる勇気にほかなりません。

初代・クリィミーマミでは「夢を叶える魔法」、エミやユーミでは「創造する魔法」、ファンシーララでは「成長する魔法」、そしてルルリリィでは「共感し合う魔法」へと、テーマは時代に合わせて進化してきました。

これこそが、40年以上にわたりシリーズが愛され続ける理由であり、“魔法少女”というジャンルを超えた人間ドラマの魅力です。

今後も『ルルットリリィ』を皮切りに、ぴえろ魔法少女シリーズが新たな世代に受け継がれていくことでしょう。

もしまだ観たことがない方は、ぜひ一度作品世界に触れてみてください。

きっと、あなたの心にも小さな魔法が宿るはずです。

“ぴえろ魔法少女シリーズは、時代を越えて少女の夢を描き続けてきた永遠のファンタジー。”(筆者)

コメント